El CONICET publicó una nota que forma parte del trabajo “Las islas desde el conocimiento”, un proyecto "que invita a mirar las Malvinas a través del prisma de la ciencia", según el organismo científico.

La investigación fue realizada por de la becaria doctoral Sofía Haller, que explicó: “El pasado marítimo y la forma de loberos, guaneros, balleneros, está en el relato histórico de Malvinas y de Patagonia, pero de una forma lateral. En general, es una narrativa histórica que se concentra en lo que es los viajes de Fitz Roy, de Darwin en la región, quizás de Luis Piedra Buena, el marinero pionero de la fuerza naval argentina en el área. Pero recién en los últimos 20 o 30 años ha comenzado a haber una mirada a lo que es la historia social más en profundidad”.

Haller buscó reconstruir cómo fue la explotación de los recursos naturales en ese lugar entre los años 1770 y 1914. “Sabemos muy poco de Malvinas. Creo que entender y saber más sobre el pasado de las islas nos permite conocer mejor este territorio insular que reclamamos como nación”, señaló.

También expresó: “Cuando empecé a estudiar el pasado marítimo de la costa patagónica, inevitablemente surgió Malvinas, que tiene un rico pasado, y los archivos, documentación, literatura que comencé a investigar dieron cuenta justamente de que muchas embarcaciones que pasaban por la costa patagónica luego iban a Malvinas y viceversa. Las dos costas estaban conectadas a través de este pasado naviero y marítimo”.

Además, el CONICET señaló que el problema con el que se topó Heller fue que la información no estaba concentrada en un solo lugar, por lo cual tuvo que recurrir a diversos archivos, ubicados en lugares como Connecticut, Estados Unidos, donde encontró bitácoras de loberos en la Patagonia, hasta archivos documentales de Carmen de Patagones, o del Archivo General de la Nación (AGN).

También viajó a las islas Malvinas, donde consultó el Archivo Nacional Jane Cameron. “A partir de la documentación relevada, registros portuarios, cartas, documentación y literatura que quizás no ha tenido la atención en lo referido al pasado marítimo de Patagonia, hice conexiones, e intenté construir una narrativa de lo que pasó en la historia de Patagonia y Malvinas”, contó la investigadora.

Haller se focalizó puntualmente en los balleneros, loberos y guaneros en Patagonia y Malvinas para abordar una historia ambiental del mar entre los XIX y XX.

En ese período, la costa patagónica atlántica y las islas Malvinas fueron explotadas por una multitud de navíos cuyas tripulaciones solían acercarse para fondear en sus puertos naturales, para buscar refugio o provisiones en la ruta que trazaban hacia o desde el Pacífico.

También lo hacían para explotar los distintos recursos costeros y marítimos que podían encontrar allí, como lobos y elefantes marinos, ballenas o el guano, un fertilizante producido por el excremento de las aves marinas.

"Ese pasado regional patagónico, marítimo y continental, derivó, según la investigadora, en los procesos de mundialización de las relaciones sociales, políticas y económicas, características del siglo XIX y principios del siglo XX", destacó el CONICET.

“Los balleneros comenzaron a venir a esta región en 1770”, señala Haller en su investigación. Y detalla: “Eran barcos enormes que venían a cazar ballenas a las costas de Patagonia y Malvinas, llenos de tripulantes balleneros. Ellos cazaban cachalotes en altamar, y también a la ballena franca austral, que la encontraban más cerca de la costa. Con ellos empiezan a venir también los loberos, que son tripulantes que cazan lobos marinos, sobre todo de dos pelos, y elefantes marinos”.

Vale aclarar que en ese entonces en esa zona había muchas ballenas, sobre todo ejemplares de la ballena franca austral, y algunos cachalotes en altamar.

Los balleneros, señala la investigadora y cita el CONICET, venían de Estados Unidos, Gran Bretaña y en algunos casos de Francia. También había patagónicos, y después de la ocupación británica de Malvinas, muchos isleños comenzaron a realizar asimismo actividades de lobeo y a producir aceite de pingüino.

“Hay quien dice que la nacionalidad de la industria ballenera y todo lo complementario, loberos, guaneros, es global, porque las tripulaciones son de todos lugares. Estas actividades estaban muy ligadas a lo que pasa en Patagonia, porque por ejemplo si había algún establecimiento guanero en la costa patagónica, de Malvinas podían llegar a proveerlo. Después de 1845 comienzan a proveerlos, y también hay muchos loberos que llegan a Malvinas desde la costa patagónica, así como desde las mismas islas, trayendo pieles de lobos marinos. Para aquel momento, siglo XIX, era la colonia británica la que se dedicaba a eso, y algunos loberos que recibían de Carmen de Patagones. Entonces hay un abanico de naciones involucradas, algunos emprendimientos locales si se quiere, en contraposición a los extranjeros, que empezaron a venir en el siglo XVIII. Ahí también se vieron involucrados los españoles y los portugueses”.

Las ballenas fueron capturadas hasta mitad del siglo XIX para usar su aceite para la iluminación de ciudades urbanas. Una vez que ese uso fue declinando, la actividad ballenera mermó.

En el caso de los elefantes marinos, eran requeridos por su aceite, que se asemejaba al aceite de ballena.

La piel de los lobos, por otro lado, era valiosa para distintos mercados: el mercado de Cantón en China, donde se empezó a vender esa piel de lobos, luego para el mercado inglés y más tarde para el mercado estadounidense.

La historiadora también analizó la explotación de guano, que comenzó a partir de 1840. “El guano era un producto muy valioso como fertilizante, en una época en la que los fertilizantes sintéticos no existen, que pudo llegar a maximizar la producción de distintos agricultores de distintos lugares del mundo. En ese entonces Perú tenía el monopolio, pero se comenzó a buscar también en la Patagonia, valiéndose de los balleneros y loberos que ya tenían transitada esta ruta meridional", explica en su investigación.

Y agrega: "Es decir que se van dando explotaciones sucesivas, que se sirven del conocimiento de las anteriores. Y otro producto que se hace en conjunto con la explotación de guano, en la misma época, es el aceite de pingüino. Va cambiando la producción, continúan quizás lobeando, pero en menor medida, y van teniendo otras producciones que utilizan”.

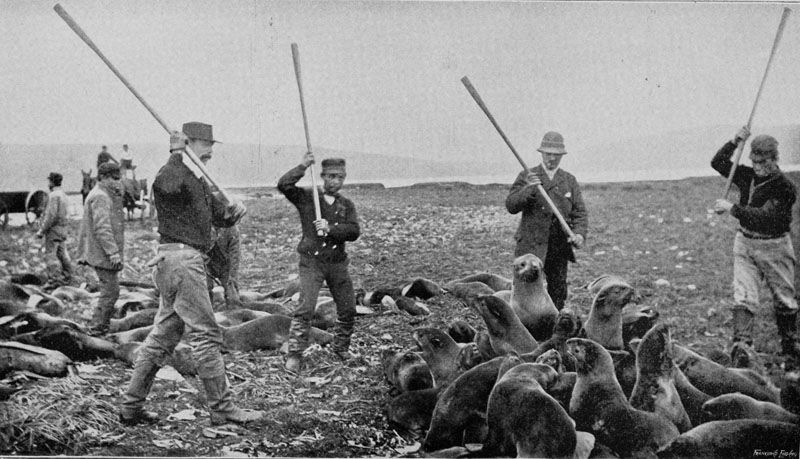

Los loberos, explica Haller, cazaban a los lobos en las costas de lo que hoy es Argentina y para atraparlos los mataban a garrotazos.

Por su parte, los balleneros cazaban directamente en el mar, arponeando desde el barco.

En el caso del guano la explotación era distinta, explica Haller y detalla: “El guano es un proceso que lleva bastante tiemp. Significa que las personas que vienen a buscar guano se tienen que quedar un tiempo en la región. Ahí ya hay establecimientos guaneros, gente que se queda durante meses, para extraer el guano, fermentarlo, secarlo, romperlo, volverlo a secar”.

Los pingüinos también estaban en la mira de esos cazadores, sobre todo porque eran muy fáciles de atrapar.

“La razón por la que venían a cazar todos estos animales a la zona era que la región estaba muy desregulada. No había un barco de guerra que pueda defender esos recursos. El gobierno en Buenos Aires en ese momento se estaba dedicando a situaciones internas, para con la política interna del país, en todo el período de guerras independentistas y lo que sigue después”, explica la investigadora.

La zona, hacia 1820, estaba descontrolada por el accionar de gran cantidad de loberos y balleneros. El gobierno argentino comenzó a ver ese tema con preocupación. “Era una actividad que estaba llevándose a cabo en demasía, y que estaba depredando los recursos naturales y costeros de la región.

"Recién para 1880 el gobierno quiso comenzar a regular la actividad, y mandó barcos de guerra para vigilar lo que sucedía en las costas. Ya era tarde: con los años de caza indiscriminada de los balleneros, sucedió lo esperado, y tanto las ballenas como los lobos comenzaron a ser más escasos y a extinguirse”, explica Haller.

A través de su estudio, Haller vio a la zona de Carmen de Patagones, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas con una nueva mirada, y explica: “A partir de mis investigaciones, comencé a entender el territorio de otra forma”.

“Primero, porque se desdobló el conflicto soberano, un conflicto que hoy entendemos entre británicos y argentinos, en otro momento de la historia también involucraba actores estadounidenses, franceses, había todo tipo de agentes históricos que tomaban parte en esta discusión soberana de la región. Y el territorio también lo pude entender de otra forma: pude ver que era un territorio de caza para un montón de personas que venían de otros lugares. Los cazadores que iban a la Patagonia en general iban también a Malvinas, es decir que eran zonas sumamente relacionadas”, señala.